はじめに

まだ寒さ厳しいこの頃ですが2月以降は花粉の飛散が始まり花粉に悩まされる季節となってきました。

アレルギーの発生原因となるハウスダストなどの微粒子量と実際の人体に現れる症状との相関性を測る事が出来るのかについて興味が出てきたため、以前製作した室内空気質測定装置にPM2.5などの微粒子物質(particulate matter)を測定できるセンサーを追加し、実際に定量的に相関性を確認することは難しいと思われますがPMを測定してみることにしました。

PMセンサーについて

今回、私が選定したパーティクルセンサーはSensirion社製のSEN55です。

SEN55は、PM1.0, PM2.5, PM4およびPM10の計測に加えて、VOC Index, NOx Index, 相対湿度, 温度を計測することができる多機能なPMセンサーです。

私はマルツさんからdigi-key製品として【SEN55-SDN-T】を購入しました。

なお、同シリーズでNOx Indexの測定機能が除かれたSEN54やPMのみを測定できるSPS30もあり家庭内でのPM測定機能のみを必要とする場合はこれらの製品で十分かもしれません。メーカの製品カタログはこちらのサイトにありますのでご参考下さい。

同製品をArduinoなど電子工作で取り回しを良くするためにパッケージ化したGROVE対応の製品もSeeed社から発売されておりPayPalで簡単に購入できます。また、海外サイトからの購入が苦手な方は、少々値段が上がりますが日本のスイッチサイエンスさんなどの電子部品販売店から購入することができますよ。

筐体の作成について

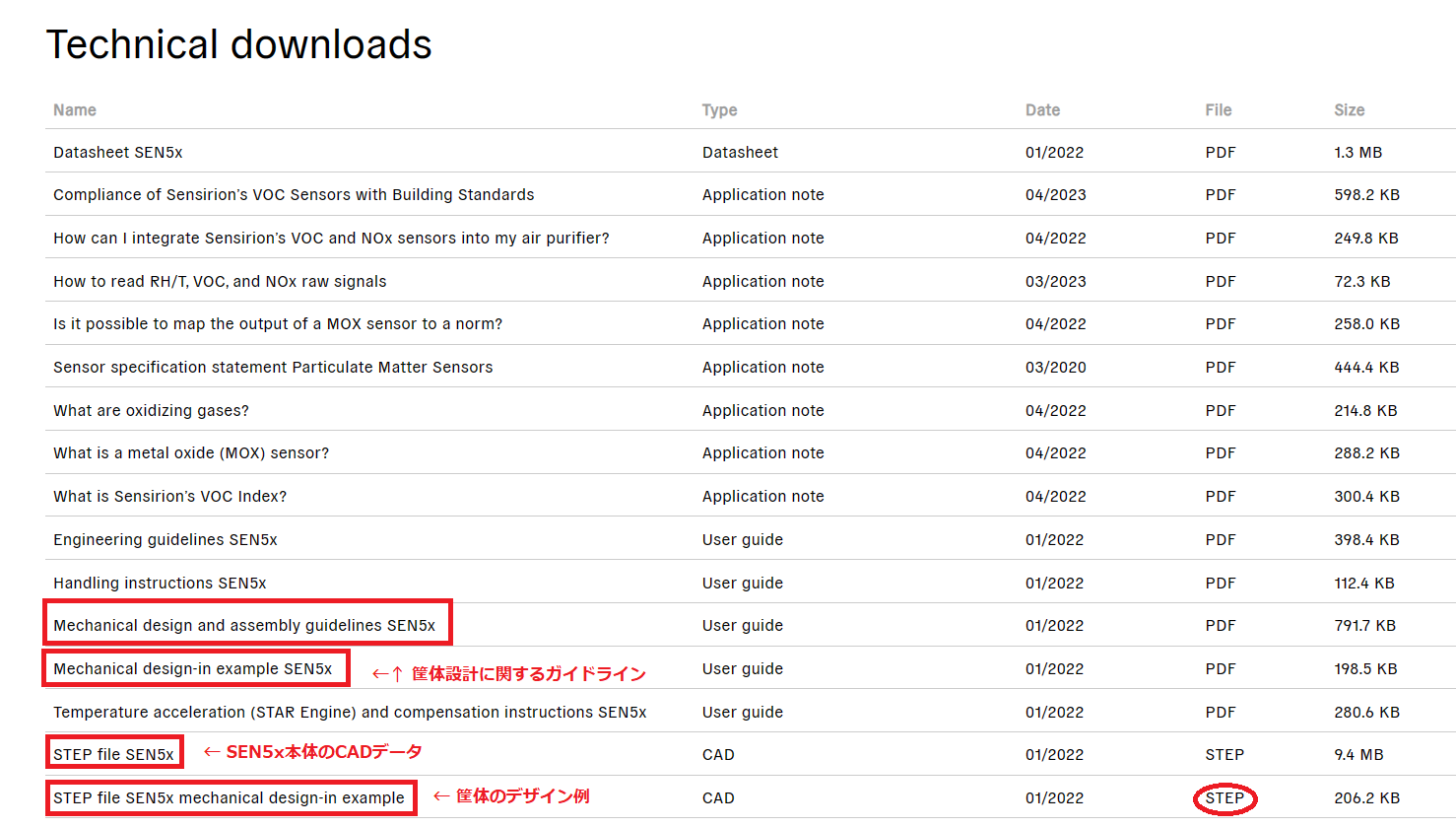

リファレンスの3Dデータ

まずは3Dプリンターで筐体を作成するに際して、私のリビングにセッティングしての使用環境ではセンサー内部への空気を吸い込む為の開口部を水平方向したかったので、丁度SEN55のカタログサイトのTechnical downloadsにあるリファレンスの3D CADデータが参考になり、それをダウンロードして使用しました。

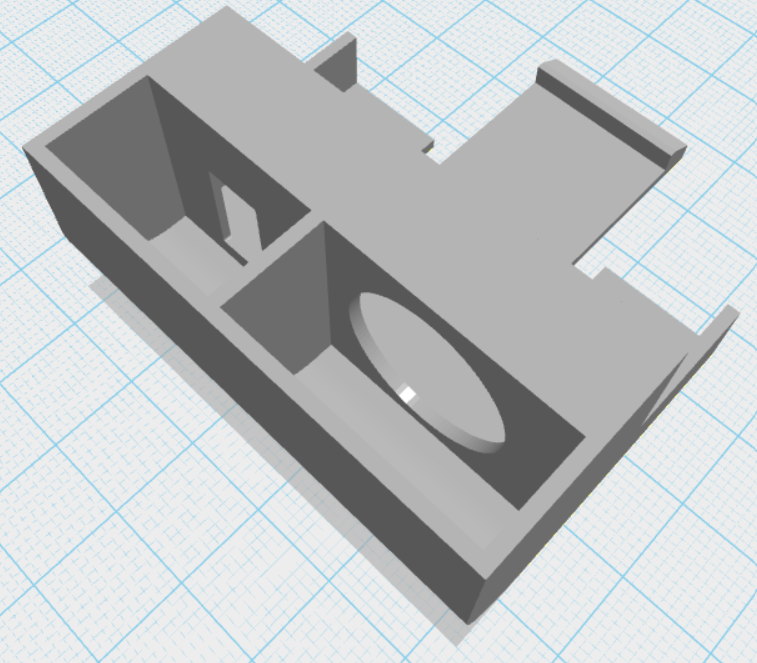

筐体のデザイン例として紹介されている3Dデータは下図のようなもので、図の右上部分からSEN55本体を挿入することになります。

3Dプリンターの印刷精度や設定にもよると思いますが、3Dデータはエアーの排気部から吸気部への埃の戻り込みを防ぐためにセンサー本体と筐体の隙間が無いような設計にしている為、リファレンスデータ通りの出力ではぴったりの寸法設計でセンサーを筐体に入れるのが固く、ヤスリで少々削る加工を施しました。

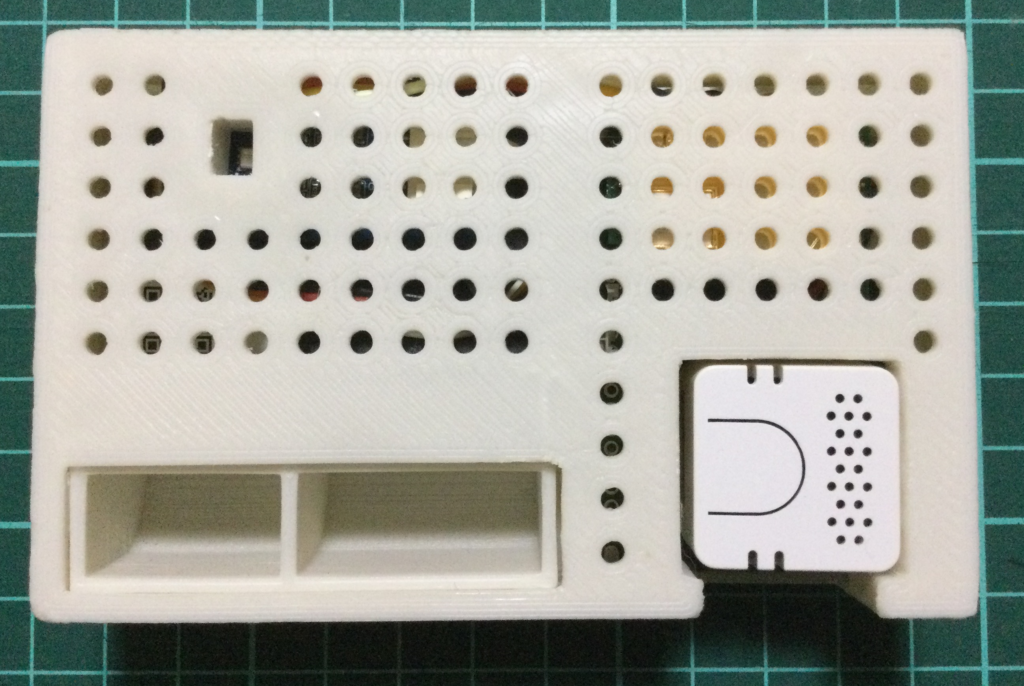

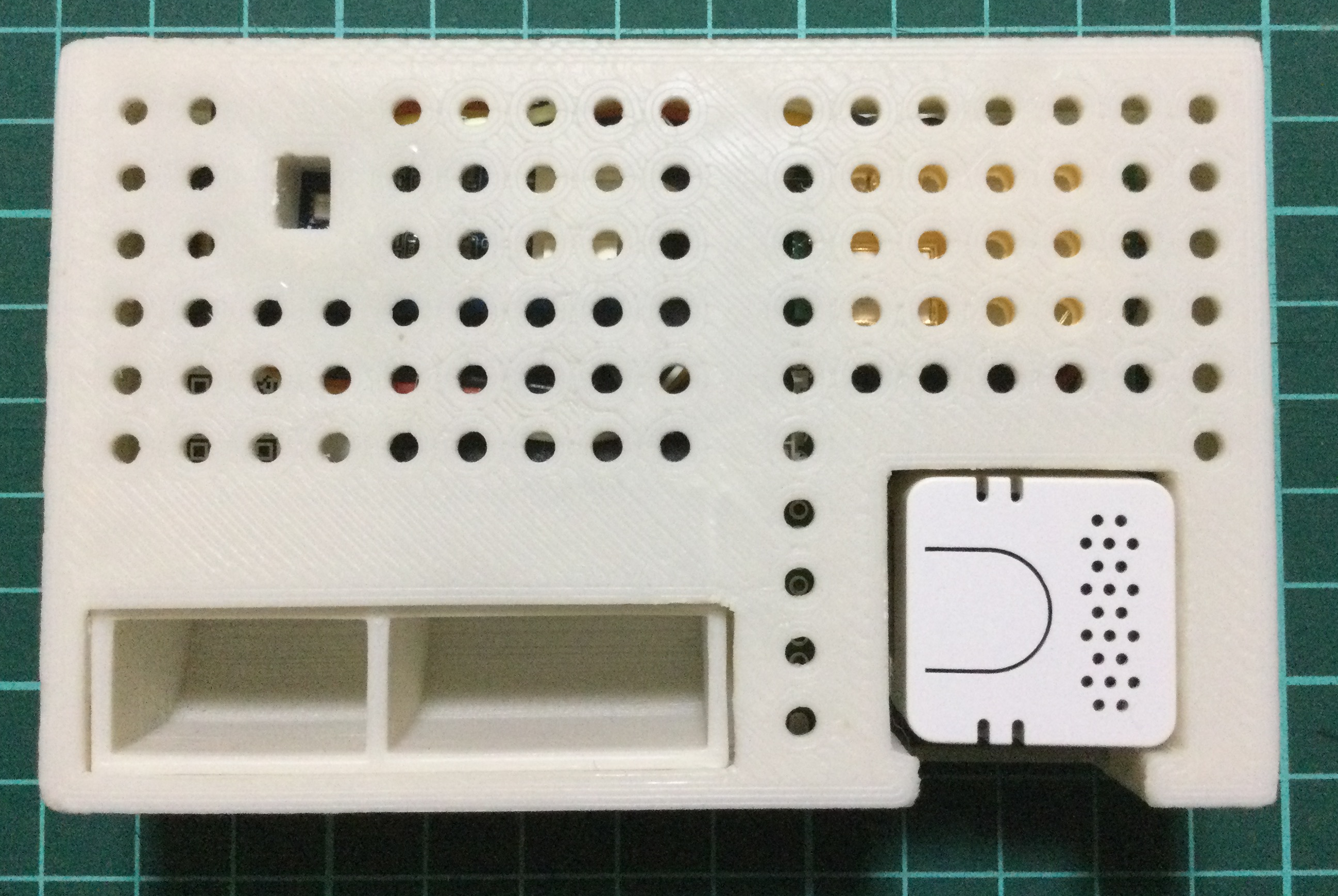

実際に3Dプリンターで印刷した筐体

CO2センサーやガスセンサーと共に内蔵した筐体全体の外観は下の写真の通りです。

念のため内部の各電子部品の発熱がこもらないようにするためにおもて面、うら面および側面に多くの穴を開けてみましたが、筐体内部にあるBME680による温度測定結果では、温度補正無しでは筐体外の温度よりも5℃程度高温となっていたので、結果的に穴を開けることでの放熱改善効果はあまり無かったです。

どちらかと言うと複数のセンサーが狭い筐体内に密集している事が温度を上げる原因となっているようです。

つまり、センサー周辺は空間の確保が必要であり、空気質測定器は小型化したい所ですが、許す限り筐体サイズは出来るだけ大きめに製作すべきの様です。

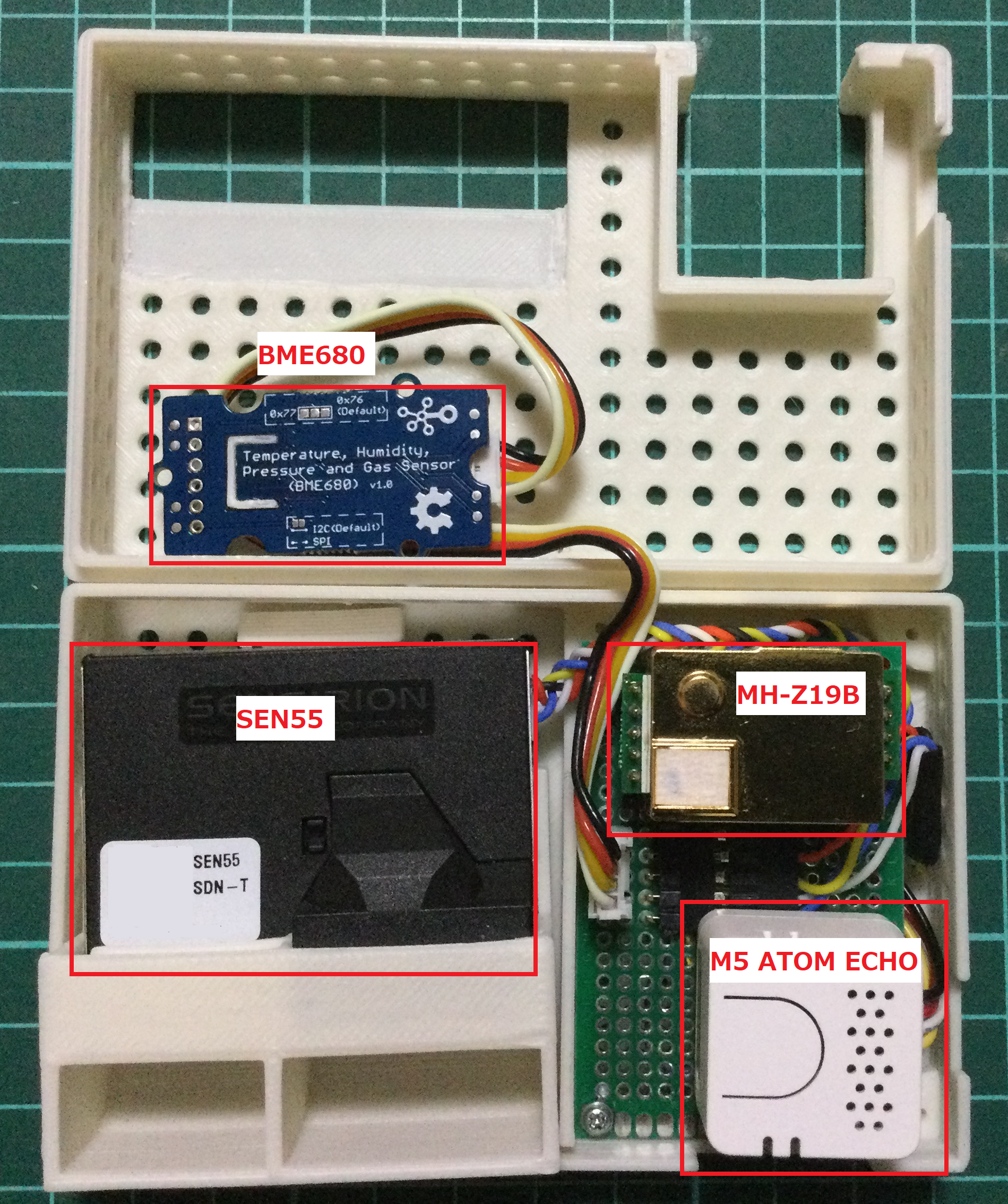

筐体内のパーツ構成

外観だけではあまりよくわからないと思いますので蓋を開けた筐体内部の写真も添付します。

おもて蓋の裏面にGrove BME680センサーを、本体右上にMH-Z19B CO2センサーを取り付け、右下にはセンサーをコントロールするマイコンとしてM5ATOM ECHOを配置しました。BME680とSEN55はI2CでMH-Z19BはUARTでコントロールします。

今回の筐体には熱の影響を考慮してあえてモニターは搭載せず、InfluxDBでサーバーに保存したデータをGrafanaなどで確認する方式としています。

各センサー間の配線についてはそれほど複雑では無いため専用のプリント基板を製造はせずに2.54mmピッチのユニバーサル基板を使用しています。なお、SEN55を使用して同様な複合センサーを作成する場合は以下の点にご注意下さい。

SEM5xを使用する場合の注意点

1.Groveソケットの端子間は2mmピッチですのでGroveソケットを使用する場合は、標準的なユニバーサル基板の2.54mmピッチとアンマッチとなります。

私は無理やりですが、コネクター端子を少しひろげ、基板のスルーホールに押し込んで半田付けしました。

2.SEN55の単体購入ではマイコンとの接続用ケーブルは同梱されていませんので自作が必要です。

私はAmazonでケーブルを購入しましたが、ケーブルの加工が煩わしい場合は冒頭紹介したseeed社のパッケージ化された製品を購入したほうが良いかもしれません。

上記の写真では角度的に見えてないですが、筐体裏面にはMH-Z19Bの測定値に異常があった場合に強制キャリブレーションを行うためのPUSHスイッチ(タクトスイッチ)も実装しています。

CO2センサーも各社から様々な特徴を持った製品が発売されていますので、今回のMH-Z19B以外では、入手性が良く、より小型形状のsensirion社のSCD40を使用することで、部品の密集度も下げる事ができて全体的にすっきりと筐体におさまると思います。

おわりに

PMセンサーで室内の微粒子濃度を測定してみると、料理時の油や水蒸気などの測定は可能でしたが温湿度やCO2と比較して、一日の間で数値はそれほど変化がなく面白味に欠けます。

一方で車道に近い家屋では排気ガスなどの影響で変化が大きく空気質の優劣が分かり易くなりそうで、窓の開け閉めの判断材料として使えそうな気がしました。

毎日の測定結果からPMセンサーを家庭で使用する場合は屋外に設置して微粒子を観測することができればより有益なセンサーと感じました。

空気清浄機などエアーフローが常時発生する装置に内蔵して微粒子量の変化を観測し機器を制御する使い道が最適な様です。

コメント